Shukuko Journal#15(2024年6月号)にも書いたのですが、衣食住のうちそれぞれ50%くらいは自給したいなと思っています。毎年春になると夏用のパンツとシャツを作ろう!という意欲が湧いてくるのですが、服づくりほぼ未経験の身としては、洋裁の本を買っても制作過程で理解不能な箇所が出てくるとぱたっと本を閉じてしまうのです。最初のハードルは型紙を紙に写して縫い代を自分で書くという作業。なんで縫い代込みの型紙を付けてくれないのかなとイラッとするのは私だけでしょうか?次のハードルはバイアステープとか袖とか、、、もうむり〜!となってしまうのです。

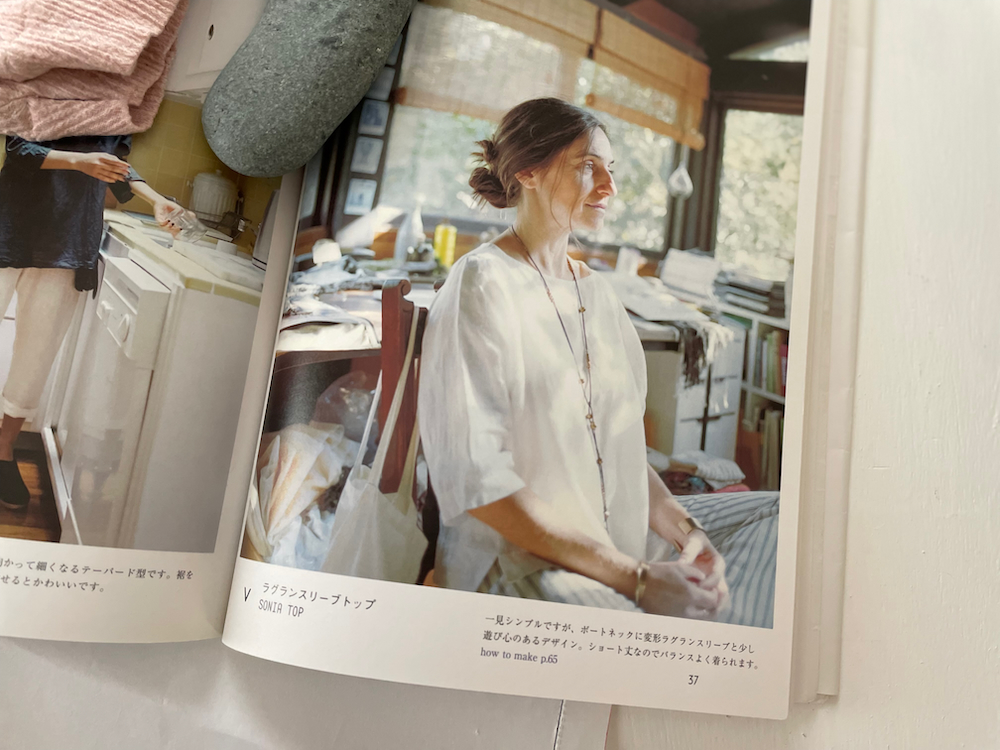

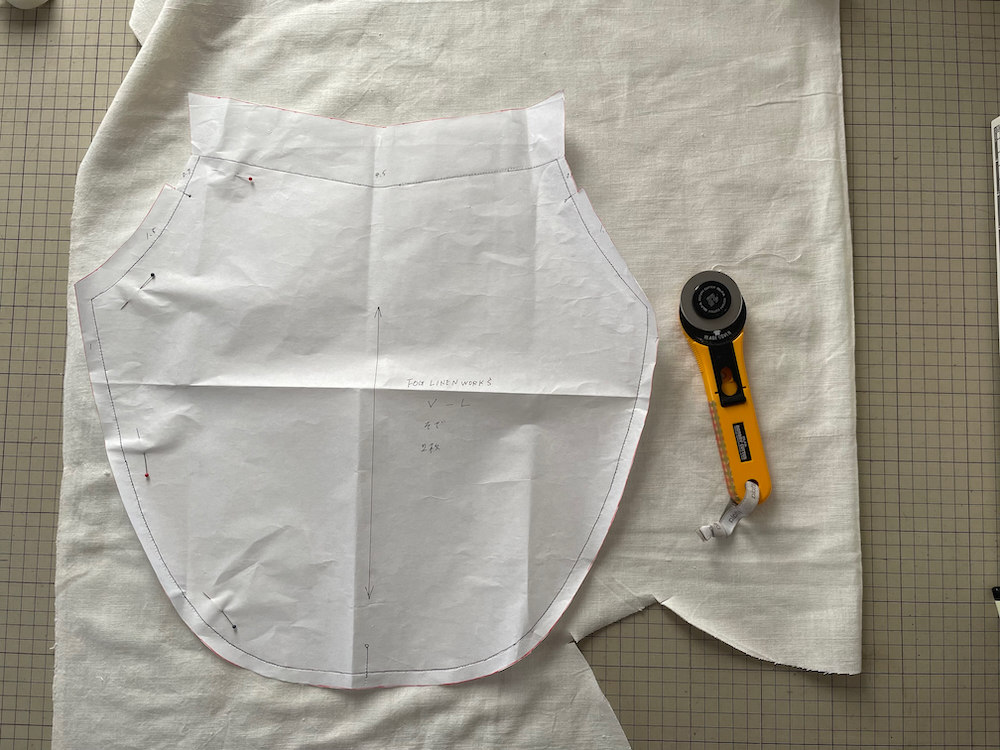

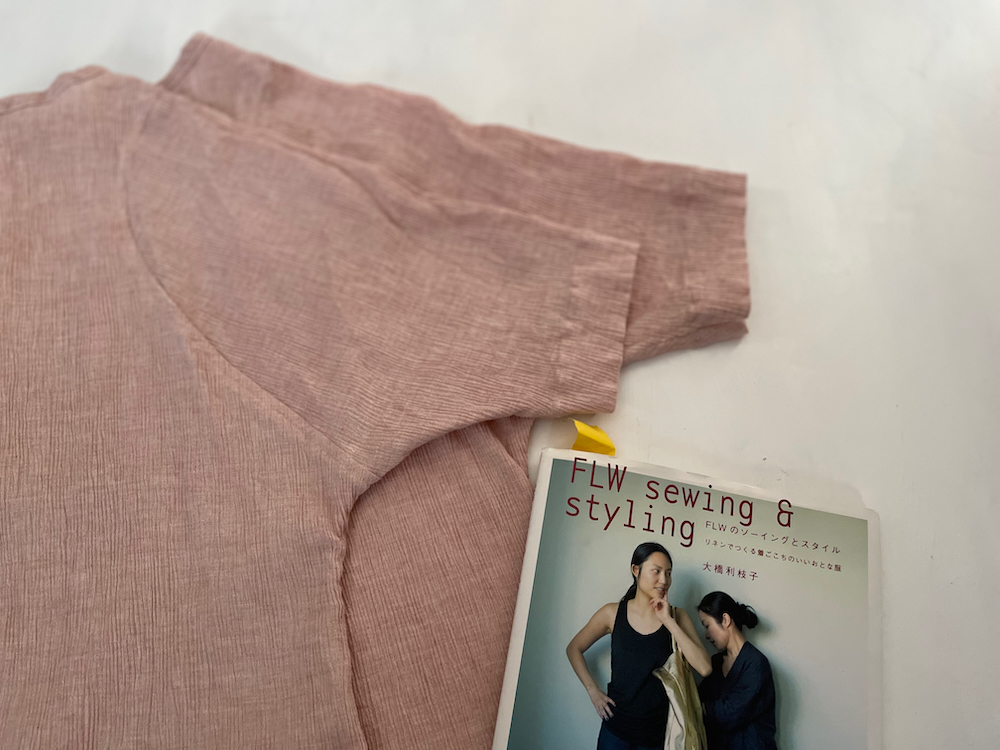

でも、昨年滋賀を旅したときに購入した高島縮という生地でシャツを作ったら涼しいだろうなとイメージが湧いたので、とにかく下手でも完成させることを目標に作ってみました。洋裁の本は、ずいぶん昔に購入したFog linen worksの本。どれもシンプルで着心地が良さそうだなと思って買った本です。その中にあった下の写真のプルオーバーを作ってみることにしました。

バイアステープの部分とスリットの部分で縫い間違いをしましたがなんとか完成しました。ただこの高島縮の生地は、バイアステープ並みに伸びるので、衿部分に使った共布のバイアステープが身頃と一緒に伸びてしまって、だらしなく肩が出てしまう仕上がり。それ以外は、この生地で作って正解でした。涼しいし伸びるのでいろいろ動く私にはぴったりでした。

次回は、バイアステープを別布で作ってから縫い付ければ、仕上がりはもっと良くなるはず。もう1枚作りたい欲が出てきたので、2枚目はベンガルカディの布を使って白いプルオーバーを作りました。同じサイズで作ったのに伸びない生地だからか着心地がいまひとつ。いい生地だと思ったのだけれど、着てみると若干チクチクする肌触り。形はかわいいのに生地選びって難しいなと思いました。服作り初心者としては、この生地はあの服に合うかも!というイメージが湧きません。これも経験あるのみなのでしょうか。

今回服を作ってみて驚いたのが、裁断後の余り布の多さでした。カーブして切ったりするので、このハギレをどう使えばいいのか分からないくらい、いろいろな形の余り布が出ました。以前、直線縫いだけの野良着のズボンのサルッパカマを作ったことがあるのですが、これはほぼ余り布が出ない作りだったので、完成したときの清々しい気持ちと比べると、洋服ってなんとも贅沢な感じがしました。これだけの量の生地を使って洋服は作られているんだと考えると、穴があいてもダーニングして大事に着ていこうと思えた服作りでした。

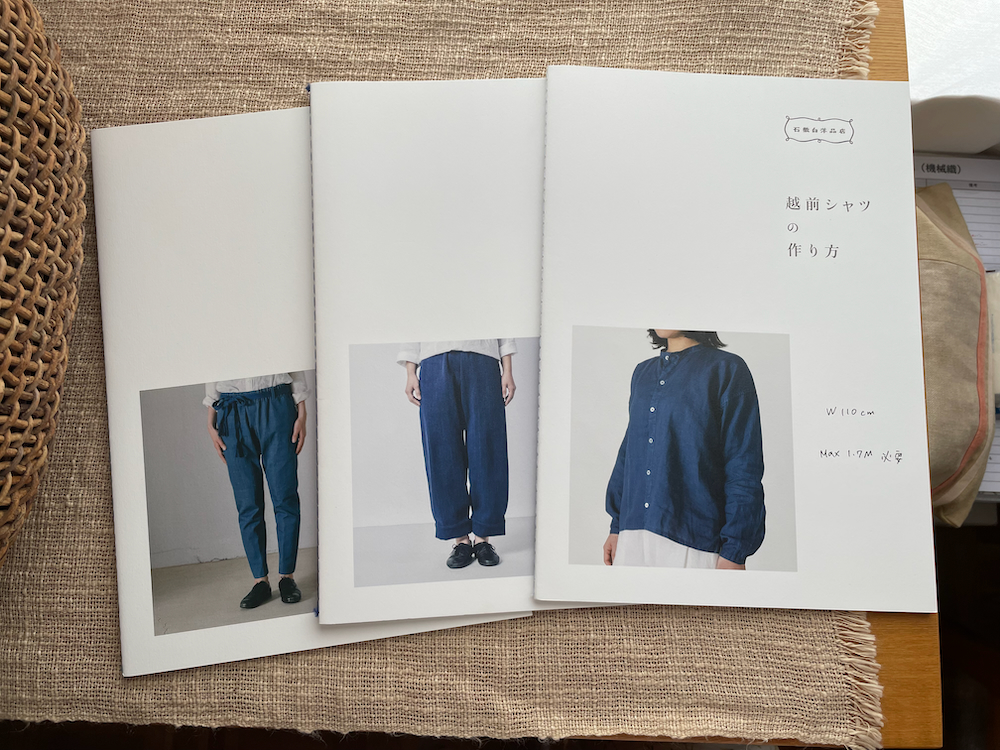

そう考えると昔の人の知恵から生まれた野良着のサルッパカマとか、作り方の本を買って数年...まだ一度も作っていない「石徹白洋品店」の越前シャツ、はかま、たつけなどは、サルッパカマと同様、生地を無駄にせずに作ることができます。着物も野良着も日本の服はエコロジーだったんだと気づけました。

モダンキルトも最後まで布を使い切れるので、着物や野良着に通じるものがあるのかなと思いました。布を無駄にせず、大切に布をつなぎ合わせていくモノづくりにしっくりきます。手を動かして、自分で何でも作ってみることは、たくさんの気づきを与えてくれます。日常着のレパートリーが増えるようにまた作ろうと思いました。ただ、作った服を着て外出する勇気がまだありません。もう少し腕を上げてから、、かな。(笑)